つづいて第3章の5を読みます。今までは全文を引用してきましたが、この5は少し長いのでいくつかに分けて引用しましょう。

第3章 ハラスメントを起こさないためにはどうしたらよいでしょうか?

5 ハラスメント対応について知り、事案が起きないことを目ざしましょう

ハラスメントについて学ぶと、少し心配になるでしょうか。

「受ける側が不快に感じているだけでハラスメントになってしまうのならば、どうしてよいかわからない」(インマヌエル綜合伝道団人権委員会、『聖なる教会を目指して―ハラスメントを起こさないためにはどうしたらよいか』、いのちのことば社、2020年7月20日発行、26頁)

ということで、この「5」では、まず実際のハラスメント問題にどのように対応するかが記されています。申立人(被害者)、被申立人(加害者)の双方を、第3者や専門的な経験を持つかたが聞き取りをする、ということです。それぞれ自分の立場から発言するのが普通なので、証言に食い違いがまったくないといういことはありません。しかし丁寧に聞き取りがなされ、事実を描き出す作業がこの段階で大切である、ということです。

なぜハラスメント事案は被害者側ばかりに加担するのかという印象をお持ちになるかもしれません。それには専門的な理由があります。ハラスメントは加害者・被害者の間に著しいアンバランスが発生しているので、被害者が危険な状況にあったら、まず被害者を救済する必要があるからです。それで、原則的に被害者への寄り添いからスタートします。

これを「被害者救済優先の原則」

と呼びます。被害者にとってはすでに状況は大きくマイナスであり、フェアな対応こそ被害者にとってはフェアではないのです。もりろん、だからといって加害者側の人権が無視されてよいわけではありません。十分に訓練された専門機関であれば、双方に十分留意したうえで事実関係が確認されます。

この意味でハラスメント対応は、素人が安易に関わるべきではありません。最低、世の中が一般的に認めている対人援助の専門家であること、さらにハラスメント対応の訓練を受けた者であることが求められます。(前掲書、27頁f)

この点で、幸い私たちの教会ではすでに社会で経験のある人材がおられます。残念ながら牧師もこの点では素人なのです。この「フェアな対応こそ被害者にとってフェアではない」ということは、私は全くわかっていませんでした。

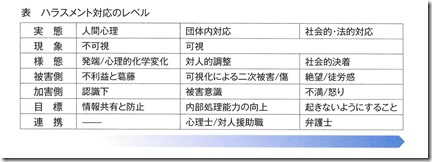

被申立人が事実関係を認めない場合もあります。その原因の一つとして、被申立人は問題が可視化されるとき被害意識を感じるからです。その場合は、申立人に二次被害が及ぶ可能性が高くなります。法的措置に持ち込まれた場合は、心理的ケアは置き去りにされ、申立人、被申立人双方に不満が残る結果になります。以下の表を参照してください。

表 ハラスメント対応のレベル

(前掲書、28頁)

「団体内対応」までで対応しようとしても、被申立人の方が「社会的・法的対応」をされると、やむなく同様の対応をせざるを得なくなるでしょう。

ハラスメント対応は、組織・団体の危機管理能力が問われます。教会、ミッション系学校法人、クリスチャン企業、神学校などのキリスト教系の団体も同じです。しかし、そういったキリスト教系の団体には「崇高な理念」があることが多く、その高い理念が現実を直視することを妨げ、赦し合う風土が甘え体質になりやすい面もあるでしょう。

問題が起きたときに、宗教団体であるがゆえにオープンに開示しにくいという面もあります。様々な配慮が必要になるからです。営利団体であれば業績を上げることを優先し、当該者を処分すればよいのですが、宗教団体にあると、そうもいきません。一人ひとりが大切であるという基本線もあります。

このようにキリスト教系の団体は、危機管理能力が必ずしも高くありません。ですから、どう対応するかにエネルギーを注ぐより、とにかく起こさない、このことを目ざしていくべきです。(前掲書、29頁)

教会は危機管理能力が低いのですね。そのことを改めて考えさせられます。「赦し合う風土が甘え体質になりやすい」というのはまさに耳痛い言葉です。起こさないためにどのようにすればよいか、また機会を作っていっしょに考えていければと思います。団体では、すでに牧師会でセミナーが行なわれましたが、今後さらなる取り組みが必要なのだと思います。