静まりの時 2022年4月19日(火)

第二テモテ2・3~13

「イエス・キリストのことを心に留めていなさい。私が伝える福音によれば、この方は、ダビデの子孫として生まれ、死者の中からよみがえった方です。・・・」

(第二テモテ2・8、新改訳2017)

「イエス・キリストのことを心に留めていなさい」。新共同訳、共同訳2018では「イエス・キリストを思い起こしなさい」。

若き伝道者テモテにパウロは、イエスさまのことを心に留めよ、思い起こせ、と語りました。テモテはイエスさまのことを忘れていたのでしょうか。まるで忘れているかのような状態にテモテがあったのでしょうか。この時、パウロから見てそのように語らなければならないようなテモテだったのでしょうか。

「心に留めていなさい」(ギ語「ムネモネウオー」)は、「思い起こす、憶えている、~の事を考える」という意味を持つ言葉です。「口にする、述べる、言及する」という意味も持っています。

イエスさまを信じて新しく生き始めた私たちが、イエスさまを心に留めよ、思い起こせ、と語られなければならない状態とは一体どのような状態でしょうか。

単純に、イエスさまのことを忘れている、ということもあるでしょう。忙しい一日を送る私たちが、四六時中イエスさまを覚えていることは、なかなか難しいことです。そんな私たちに、イエスさまのことを心に留めていなさい、と語られることは大切なことだと思います。朝に夕に聖書に触れること。食事の毎に、イエスさまに感謝の祈りをささげること。週の初めにイエスさまを礼拝すること。そうしてイエスさまを思い起こすことは、豊かな信仰の生活のために大切なことでしょう。

しかしここで、パウロから、イエスさまのことを心に留めていなさい、と言われなければならなかったテモテは、単に忙しくてイエスさまのことを忘れてしまっていたわけではないでしょう。テモテが、イエスさまのことを忘れてしまうような状況に陥ったのは、牧会上の困難、試練の中にあったということでしょう。

「終わりの日には困難な時代が来ることを、承知していなさい。

そのときに人々は、自分だけを愛し、金銭を愛し、大言壮語し、高ぶり、神を冒涜し、両親に従わず、恩知らずで、汚れた者になります。また、情け知らずで、人と和解せず、中傷し、自制できず、粗野で、善を好まない者になり、人を裏切り、向こう見ずで、思い上がり、神よりも快楽を愛する者になり、見かけは敬虔であっても、敬虔の力を否定する者になります。こういう人たちを避けなさい。彼らの中には、家々に入り込み、愚かな女たちをたぶらかしている者たちがいます。その女たちは様々な欲望に引き回されて罪に罪を重ね、いつも学んでいるのに、いつになっても真理を知ることができません。たぶらかしている者たちは、ヤンネとヤンブレがモーセに逆らったように、真理に逆らっており、知性の腐った、信仰の失格者です。しかし、彼らがこれ以上先に進むことはありません。彼らの愚かさは、あの二人の場合のように、すべての人にはっきり分かるからです。」(第二テモテ3・1~9、新改訳2017)

これがテモテの遣わされた教会の状況だったのでしょう。教会内で起こる牧会上の問題は、若い牧師を苦しめ、その牧会者としての生命をも奪い去るものです。テモテはそのような試練の中に、イエスさまを忘れてしまう、忘却してしまう、イエスさまの愛を見失ってしまう、そんな状態の中にあったのではないでしょうか。まさに危機的な状況です。

上記の聖句の中で

「いつも学んでいるのに、いつになっても真理を知ることができません」という言葉があります。学んでいないわけではないのです。しかし真理を知ることがない。知識としてはたくさんのことを蓄えるのです、しかし真理を知るに至らない。なぜなら「真理とは、謙遜のこと」(アビラのテレジア)だからです。自分の傲慢を満足するために、学び続ける、そしてそれを自らの支配欲求を満足させるために誰かに教える、ということが起こるとすれば、その中には謙遜がありません。すなわち教えられる内容の真偽に関わらず「真理」はそこにはないのです。

テモテはつらかったのだと思います。行き詰っていたのだと思います。ですからパウロの語る言葉は、厳しさの中に限りない優しさが満ち溢れています。

あなたの信仰は、祖母ロイスと母ユニケのうちに宿ったものではないか(1・5)。あなたは按手された者ではないか(1・6)。神さまは力と愛と慎みの霊を与えてくださっている(1・7)。あなたの苦しみはあなただけが経験しているのではない(1・8)

そして

「神の御前で、また、生きている人と死んだ人をさばかれるキリスト・イエスの御前で、その現れとその御国を思いながら、私は厳かに命じます。

みことばを宣べ伝えなさい。時が良くても悪くてもしっかりやりなさい。忍耐の限りを尽くし、絶えず教えながら、責め、戒め、また勧めなさい。というのは、人々が健全な教えに耐えられなくなり、耳に心地よい話を聞こうと、自分の好みにしたがって自分たちのために教師を寄せ集め、真理から耳を背け、作り話にそれて行くような時代になるからです。けれども、あなたはどんな場合にも慎んで、苦難に耐え、伝道者の働きをなし、自分の務めを十分に果たしなさい。」

(第二テモテ4・1~5)

と続きます。

この中の4章2節

「みことばを宣べ伝えなさい。時が良くても悪くてもしっかりやりなさい。忍耐の限りを尽くし、絶えず教えながら、責め、戒め、また勧めなさい。」

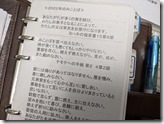

は私が牧師に召されたその時から手帳の最初のページに記している聖句です。毎年、年間聖句とともに、この同じ聖句を記して、自らの使命を確認するようにしています。

イエスさまの愛を思い起こす。その十字架とそして復活を思い起こす。それが伝道者として生きる力です。変な言い方ですが、信仰がなければ牧師はできないのです。当たり前のことです。しかし、どこか自分を信じているだけで突っ走ることも私の中にはないわけではありあません。昨日はオンラインで行われた滋賀超教派牧師会に久しぶりに参加しました。久しぶりの先生方、同労者の顔を見ながら、自分の力ではなく、イエスさまの愛によって伝道者としての使命を果たしていく、そんなお互いであり続けたい、と思いをあらたにしました。

若松英輔氏が「忘れられることはあっても、生涯消えることはない」(『悲しみの秘義』)という言葉を記しています。文脈とは少し違うのですが、イエスさまの愛は私たちの胸に、そして体に刻まれています。時に私たちは忘れてしまいます。しかし刻まれたイエスさまの愛は、生涯消えることはありません。

今日も教会の皆さんの愛と祈りに支えられています。感謝します。