<あなたは、鶏が啼く前に三度、私を知らないと言うだろう>

自らの嘘と、そんな心の有り様をイエスに見抜かれていたことを激しく恥じ、後悔したペテロは真実を述べ、逆十字架にかけられて殉教する。そんな彼の墓の上に立つのがキリスト教の総本山、バチカンのサン・ピエトロ大聖堂だ。

聖人ペテロは嘘をつき、その嘘を悔い改めた人だった。一度は生き延びるために嘘をつき、しかし、嘘を背負って生きることはできないと、壮絶な死を選んだ。

レンブラントの魔術が生んだ美しい明暗のなかで、『聖ペテロの否認』のペテロは、「イエスなど知らない」と嘘を言い並べている。その彼を、役人たちに引き立てられてゆくイエスが振り返る。イエスの顔には光があたり、ペテロの顔は影に沈む。

・・・

嘘が人の心を損なうのは、遅かれ早かれいつかは終わるからだ。嘘は永遠ではない。人はそれほど強くなれない。できれば正しく生きたい、善く生きたいと思う人間であれば、どれほどのっぴきならない理由でついた嘘であっても、その重荷に堪えきれなくなって、いつかは真実を語ることになる。

それならば、己の嘘を嘘と感じず、嘘の重荷を背負わない者の方が、いっそ幸せなのではないか。

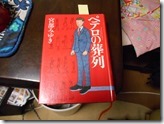

どんなペテロにも、振り返って彼を見つめるイエスがいる。だから我々は嘘に堪えられない。だが、自分にはイエスなどいない、イエスなど必要ないと思う者には、怖いものは何もないだろう。宮部みゆき、『ペテロの葬列』

集英社、2013年12月25日発行、400頁f。

他の弟子たちが逃げてしまった中で弟子の筆頭であったペテロは、なぜ逃げずについて行ったのでしょう。ついて行ったばっかりにイエスさまを否定することになったのです。ついて行かなければ、そんな後悔をするようなことをせずに済んだでしょうに。

マルコの福音書14章54節には大祭司の庭で役人たちと火にあたるペテロの姿が描かれています。火にあたっていたばっかりに、ペテロの顔が暗闇の中に浮かび上がり、キリストの弟子であることが明らかになったのです。この「火」と訳されている言葉は、原文を直訳すると「光」です。過ぎ越しの祭りの行われるこの時期、パレスチナの夜はまだまだ肌寒かったことでしょう。他の人びとに紛れて暖をとろうと火に近づいたのでしょうけれど、暖をとろうとした「火」は、火であると同時に「光」だったのです。自分の真実の姿を浮き彫りにしてしまったのです。

レンブラントの光もそのような意味を含んでいるのかもしれません。

人間は、自らの真実をひた隠しにして、心を暖めようとします。しかし、真実に心を暖めるためには、自らの真実に向き合わなければなりません。

神さまに出会うということは、真実に心を暖められる経験をいただくということです。それは真実の自分自身に出会うということを避けて通ることはできません。火であり光であるイエスさまは、私たちを私たちを真実に暖めたいと願っておられ、そのためにも真実の自分自身に出会うことを望んでおられます。